MBC시사교양

MB 형제와 포스코의 시크릿

2018.02.2748

“MB형제와 포스코의 비밀” 관련 정정보도문

본 방송은 지난 2월 27일 프로그램(1144회)에서

“MB형제와 포스코의 비밀”이라는 제목으로

포스코 건설의 에콰도르 투자에 관한 방송을 하면서

① 산토스 CMI의 가치는 100억 원 정도로서 실무진이 인수 불가 의견을 밝혔는데도 갑자기 윗선으로부터 800억 원에 인수하기로 하는 결정이 내려왔고,

② 인수 검토 대상이 아니었던 유령회사 EPC까지 함께 인수하였고,

③ 스위스로 송금된 300억 원이 조세도피처인 파나마에 있는 또 다른 유령회사 S&K로 흘러들어갔다는 취지의 보도를 한 바 있습니다.

그러나 사실 확인 결과,

① 산토스 CMI에 대한 투자는 외부 전문기관의 인수자문 및 검토를 거쳐 이루어졌고,

② EPC 에쿼티스는 산토스 CMI와 함께 투자 대상으로 검토되었으며,

③ 스위스로 송금된 300억 원은 EPC 에쿼티스의 인수대금을 S&K에 송금한 것으로 확인되어 이를 바로잡습니다.

-------------------------------------------------------

일제 강점기, 우리 민족이 흘린 고혈의 대가로 세워진 국민기업 포스코. 세계철강업계를 선도하던 포스코의 부진은 이명박 정부 이후 벌어진 무리한 인수합병과 해외자원투자 때문이라는 전문가들의 의견이 적지 않다.은 포스코의 이러한 몰락 과정과 MB 형제 사이의 연결고리를 집중 조명한다.

■ 다스, 그 이상! 포스코에는 MB의 저수지가 존재한다?

2011년 포스코는 에콰도르에 위치한 산토스 CMI와 관계회사 10여 개를 인수하며, 남미 자원 확보를 향한 본격적인 신호탄을 쏘아 올렸다. 포스코는 산토스 CMI를 매출이 2000억 원에 달하는 ‘에콰도르 내 최대 엔지니어링 회사’라고 홍보했다. 그러나 PD수첩이 만난, 당시 인수를 검토했던 포스코 실무진 및 고위 임원들의 평가는 상반됐다. 실적도 없고 능력도 안 돼서 활용하고 싶어도 그럴 수가 없는 회사였다는 것이다. 업계에서는 “포스코가 미쳤다”는 평까지 나돌았다.

포스코가 인수를 강행한 내막을 알아보기 위해은 직접 에콰도르를 찾았다. 현지 취재 결과, 산토스 CMI는 에콰도르 내에서 아는 사람이 거의 없을 정도로 인지도가 낮은 회사였다. 심지어 현지에서 부실공사로 구설수에 오르던 상황. 2000억 원의 매출을 올린다던 거대 회사의 실체는 고작 5분의 1 수준에 불과했고, 인수 당시에는 적자를 기록했을 정도다. 이런 회사를 인수한 배경은 무엇일까. 내부 증언에 의하면 애초 책정되었던 인수 금액은 100억 원 정도에 불과했다고 한다. 그런데 어떻게 된 일인지 포스코는 800억 원이라는 큰돈에 인수를 결정했다.

그리고 5년이 지났다. 포스코는 800억 원에 산 회사를 단 돈 60억 원에 되팔아 약 700억 원의 손실을 입었다. 완전히 실패한 인수합병임에도 불구하고 책임자들은 징계는 커녕, 오히려 줄줄이 승진했다. 포스코와 산토스 CMI 인수합병을 두고 일각에서는 이상득 전 의원이 연루된 게 아니냐는 의문도 제기됐다. 이상득 의원은 2010년 6월부터 자원외교 특사로 에콰도르를 방문했다. 이에 화답하듯 라파엘 코레아 에콰도르 대통령 역시 방한했는데, 그로부터 3개월이 지난 2010년 12월 포스코는 빠른 속도로 산토스 CMI를 인수했다. 산토스 CMI 인수합병을 두고 에콰도르 현지 언론에서는 라파엘 에콰도르 대통령의 방한 성과로 보도하기도 했다. 당시 인수 최종 결정자였던 정준양 전 회장은 이상득 전 위원이 내정한 인물이라는 이야기가 있었다. 그의 인수 결정이 회사의 결정이었는지, MB 정부 관계자의 지시에 따른 것인지 의심되는 대목이다.

■ 포스코의 에콰도르 진출 과정에서 사라진 2000억 원

에콰도르 내 최대 엔지니어링 기업을 사는데 800억을 투자했다던 포스코. 그러나 실상은 달랐다. 800억 원 중 산토스 CMI에는 약 248억 원을 투자한 반면, 산토스 CMI의 관계회사 중 2009년 이후로 아무런 경영활동이 없던 페이퍼컴퍼니 ‘EPC 에쿼티스’의 지분을 취득하는 데에는 무려 552억 원을 들였다.

수상한 정황은 이뿐만이 아니었다. 포스코는 세 번에 걸쳐 EPC 에쿼티스의 주식을 감액하며, 회사의 가치를 바닥까지 떨어뜨렸다. 그 와중에도 지속적인 투자로 약 120억 원 가량의 지분을 추가 확보했고, 마침내는 약 768억 원의 유상증자를 실시하며 자산을 불렸다. 자사의 가치를 깎아내리는 작업과 자산을 불리는 작업이 동시에 이루어진 상황. 회계 전문가들은 이러한 거래 과정이 매우 비정상적일뿐만 아니라, 유령 법인에 출자해서 돈을 빼먹는 전형적인 방법일 수 있다고 지적했다.

유상증자 직후, 포스코는 곧 유령회사 EPC 에쿼티스를 매각했다. 포스코는 800억 원에 산 회사를 60억 원에 판 게 아니었다. 약 1800억 원이 넘는 장부상 비용과 각종 운영비들을 합하면 2000억 원에 가까운 투자를 하고, 단 돈 60억 원에 판 셈이다. 이 코미디 같은 사건의 결말은 더 놀라웠다. 포스코가 이 실패한 사업을 매각한 상대는 바로 처음 포스코에게 산토스 CMI와 EPC 에쿼티스를 팔았던 원래 주인이었다.

결국 포스코가 의문투성이인 인수합병을 진행하며 탕진한 돈은 무려 2000억 원. 포스코의 산토스 CMI 인수는 단순한 경영실패였을까. 아니면 권력이 깊숙이 개입 된 예고된 비극이었을까.

산토스 CMI와 EPC 에쿼티스에 투자한 2000억 원은 포스코 역사상 기록에 남을 투자 실패로 손꼽힌다. 그런데 이러한 투자 실패는 MB 정부 내내 지속됐다. 그 결과 포스코는 우리나라 최고의 우량기업에서 유동성 위기를 겪는 회사로 전락했다. 그 핵심에는 권력에 줄을 대 포스코 회장이 되었다는 정준양 전 회장, 그리고 권오준 현 회장이 있다고 포스코 내부자들은 증언한다. 포스코의 막무가내 인수합병 뒤에

감춰져 있던, 권력과 이들의 관계를 추적한다.

본 방송은 지난 2월 27일

“MB형제와 포스코의 비밀”이라는 제목으로

포스코 건설의 에콰도르 투자에 관한 방송을 하면서

① 산토스 CMI의 가치는 100억 원 정도로서 실무진이 인수 불가 의견을 밝혔는데도 갑자기 윗선으로부터 800억 원에 인수하기로 하는 결정이 내려왔고,

② 인수 검토 대상이 아니었던 유령회사 EPC까지 함께 인수하였고,

③ 스위스로 송금된 300억 원이 조세도피처인 파나마에 있는 또 다른 유령회사 S&K로 흘러들어갔다는 취지의 보도를 한 바 있습니다.

그러나 사실 확인 결과,

① 산토스 CMI에 대한 투자는 외부 전문기관의 인수자문 및 검토를 거쳐 이루어졌고,

② EPC 에쿼티스는 산토스 CMI와 함께 투자 대상으로 검토되었으며,

③ 스위스로 송금된 300억 원은 EPC 에쿼티스의 인수대금을 S&K에 송금한 것으로 확인되어 이를 바로잡습니다.

-------------------------------------------------------

일제 강점기, 우리 민족이 흘린 고혈의 대가로 세워진 국민기업 포스코. 세계철강업계를 선도하던 포스코의 부진은 이명박 정부 이후 벌어진 무리한 인수합병과 해외자원투자 때문이라는 전문가들의 의견이 적지 않다.

■ 다스, 그 이상! 포스코에는 MB의 저수지가 존재한다?

2011년 포스코는 에콰도르에 위치한 산토스 CMI와 관계회사 10여 개를 인수하며, 남미 자원 확보를 향한 본격적인 신호탄을 쏘아 올렸다. 포스코는 산토스 CMI를 매출이 2000억 원에 달하는 ‘에콰도르 내 최대 엔지니어링 회사’라고 홍보했다. 그러나 PD수첩이 만난, 당시 인수를 검토했던 포스코 실무진 및 고위 임원들의 평가는 상반됐다. 실적도 없고 능력도 안 돼서 활용하고 싶어도 그럴 수가 없는 회사였다는 것이다. 업계에서는 “포스코가 미쳤다”는 평까지 나돌았다.

포스코가 인수를 강행한 내막을 알아보기 위해

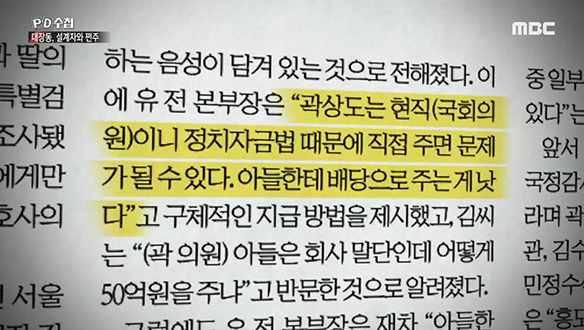

그리고 5년이 지났다. 포스코는 800억 원에 산 회사를 단 돈 60억 원에 되팔아 약 700억 원의 손실을 입었다. 완전히 실패한 인수합병임에도 불구하고 책임자들은 징계는 커녕, 오히려 줄줄이 승진했다. 포스코와 산토스 CMI 인수합병을 두고 일각에서는 이상득 전 의원이 연루된 게 아니냐는 의문도 제기됐다. 이상득 의원은 2010년 6월부터 자원외교 특사로 에콰도르를 방문했다. 이에 화답하듯 라파엘 코레아 에콰도르 대통령 역시 방한했는데, 그로부터 3개월이 지난 2010년 12월 포스코는 빠른 속도로 산토스 CMI를 인수했다. 산토스 CMI 인수합병을 두고 에콰도르 현지 언론에서는 라파엘 에콰도르 대통령의 방한 성과로 보도하기도 했다. 당시 인수 최종 결정자였던 정준양 전 회장은 이상득 전 위원이 내정한 인물이라는 이야기가 있었다. 그의 인수 결정이 회사의 결정이었는지, MB 정부 관계자의 지시에 따른 것인지 의심되는 대목이다.

■ 포스코의 에콰도르 진출 과정에서 사라진 2000억 원

에콰도르 내 최대 엔지니어링 기업을 사는데 800억을 투자했다던 포스코. 그러나 실상은 달랐다. 800억 원 중 산토스 CMI에는 약 248억 원을 투자한 반면, 산토스 CMI의 관계회사 중 2009년 이후로 아무런 경영활동이 없던 페이퍼컴퍼니 ‘EPC 에쿼티스’의 지분을 취득하는 데에는 무려 552억 원을 들였다.

수상한 정황은 이뿐만이 아니었다. 포스코는 세 번에 걸쳐 EPC 에쿼티스의 주식을 감액하며, 회사의 가치를 바닥까지 떨어뜨렸다. 그 와중에도 지속적인 투자로 약 120억 원 가량의 지분을 추가 확보했고, 마침내는 약 768억 원의 유상증자를 실시하며 자산을 불렸다. 자사의 가치를 깎아내리는 작업과 자산을 불리는 작업이 동시에 이루어진 상황. 회계 전문가들은 이러한 거래 과정이 매우 비정상적일뿐만 아니라, 유령 법인에 출자해서 돈을 빼먹는 전형적인 방법일 수 있다고 지적했다.

유상증자 직후, 포스코는 곧 유령회사 EPC 에쿼티스를 매각했다. 포스코는 800억 원에 산 회사를 60억 원에 판 게 아니었다. 약 1800억 원이 넘는 장부상 비용과 각종 운영비들을 합하면 2000억 원에 가까운 투자를 하고, 단 돈 60억 원에 판 셈이다. 이 코미디 같은 사건의 결말은 더 놀라웠다. 포스코가 이 실패한 사업을 매각한 상대는 바로 처음 포스코에게 산토스 CMI와 EPC 에쿼티스를 팔았던 원래 주인이었다.

결국 포스코가 의문투성이인 인수합병을 진행하며 탕진한 돈은 무려 2000억 원. 포스코의 산토스 CMI 인수는 단순한 경영실패였을까. 아니면 권력이 깊숙이 개입 된 예고된 비극이었을까.

산토스 CMI와 EPC 에쿼티스에 투자한 2000억 원은 포스코 역사상 기록에 남을 투자 실패로 손꼽힌다. 그런데 이러한 투자 실패는 MB 정부 내내 지속됐다. 그 결과 포스코는 우리나라 최고의 우량기업에서 유동성 위기를 겪는 회사로 전락했다. 그 핵심에는 권력에 줄을 대 포스코 회장이 되었다는 정준양 전 회장, 그리고 권오준 현 회장이 있다고 포스코 내부자들은 증언한다. 포스코의 막무가내 인수합병 뒤에

감춰져 있던, 권력과 이들의 관계를 추적한다.

연령 확인이 필요한 서비스입니다.

연령 확인이 필요한 서비스입니다.

![[MBC HRD center] MBC 디지털 선도기업 ACADEMY, 자세히 보기](https://img.imbc.com/s2018m/s2018m_1/s2018m_1_5/__icsFiles/afieldfile/2023/12/07/mbchrd.jpg)